在上面说的每个区域内,各组成部分的特性都会因人而异,就像两条款式相同甚至用同种材料制作出的棉被永远不会毫无区别一样。

目前,我们还没有办法仔细研究这些大脑区域并进而把这个器官分成“男性”或“女性”两类。不过,当你把类固醇激素的影响考虑在内时,情况就更加复杂了。就和柠檬汁能让隐形墨水显形一样,这些信号分子也能激发形成这些不同大脑区域的神经元的隐藏能力。另外,正如没有两个大脑会有完全相同的神经元集合一样,也没有两个大脑会拥有完全一致的性类固醇激素配比。实际上,即便是同一颗大脑,其激素构成也不会终生不变――恰恰相反,激素构成甚至每天都会变化。只要能留意到这一点,还有谁胆敢宣称大脑及大脑产生的行为可以简化成非此即彼的二元选择?

图源:Steemit

看看那些类固醇吧,它们是由胆固醇雕琢而成的微小信号分子,却能激发出神经元未曾表达的潜能。它们会像水银一样滑入细胞内,释放出强烈的化学信息,引导不同的大脑区域沿着不同路径发展或相互交流。这群看不见的类固醇激素在身体中扮演着各种角色,其中,睾酮和雌激素(一些拥有相似结构但在不同组织中能产生不同效果的分子集合)尤为惹人注目。这两种激素的作用远比“睾酮=男性;雌激素=女性”这种表达复杂得多。

在所有这些神经元、基因片段以及相关参与者的影响下,人类大脑拒绝明确严格的分类,这有什么奇怪的呢?

它们在生命诞生之初的功能是塑造大脑。当胎芽中的大脑逐渐发展成为更复杂的结构时,未来将成为性腺的腺体开始在基因指令的指导下生产性类固醇激素。这些激素又转而促进了大脑发育,帮助其完善各内部部件。结果就是我们现在认为,引导性腺和大脑发育的大致是人体内同一群激素的器官性影响。然而,性腺毕竟不是大脑,大脑内部的活动涉及更多“运动部件”。

这种大脑和性腺发展的双重过程,需要数十亿个细胞和成百上千种分子作出引导、传递信号,并将相关细胞塑造成最终的形态、定形于最终的位置。现在,再给这些分子中的大部分加上基因密码――这些由成千上万个单位组成的序列也是因人而异。如果基因发生改变,那么它负责编码的蛋白质也会随之改变。在所有这些神经元、基因片段以及相关参与者的影响下,人类大脑拒绝明确严格的分类,这有什么奇怪的呢?大自然给予了我们70多亿片拼图,其中的每一片又都由数十亿个小片段构成,然而不知怎地,我们竟然认为它们只是一个非黑即白的两分系统。

实际上,鉴于这种潜在的复杂性,简单的二元系统已经愈发看来不可能了。越来越多不容忽视的科学证据都与二元分类相悖,且证明大脑是一种否定任何明确分类的三维空间连续变化体。

无论是从人类大脑与人类行为(大脑指导下的产物)高度契合这个角度来说,还是从人类大脑把我们人类同其他物种区分开来这一角度上说,这场对人类大脑的审视都是极其令人震惊的。我们的大脑模糊了生物和社会之间的边界,就像我们自己所做的那样。

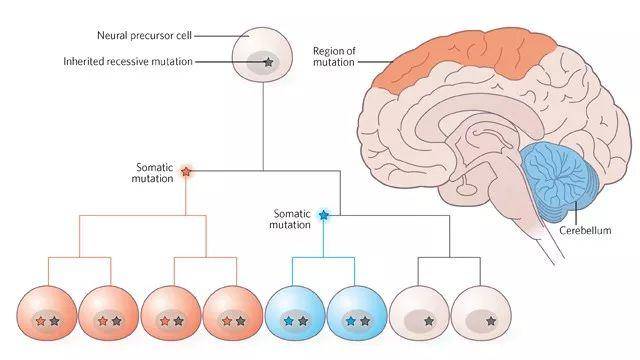

图源:Nature

和大多数人一样,我们的大脑也是镶嵌式的。现堪萨斯大学医学院的神经生物学家汤姆・柯伦(Tom Curran)在为《科学家》(The Scientist)撰写的一篇名为“解构镶嵌式大脑”的专栏文章中,使用了“镶嵌图样”一词来描述人类大脑的广泛多样性,而不仅仅是一些基于性别的差异。他指出,基因会随着胚胎的发育而改变,有时会导致一些特定的脑相关疾病,比如癫痫。这种组分的变化甚至还能引起同卵双胞胎的脑结构差异。这就意味着即便两个人性别相同,其大脑也会有些许差异,这本该是让这场男女大脑争论愈演愈烈的绝好证据,但奇怪的是,这个涉及双胞胎的概念竟没有引起巨大争议。

在发育期间,镶嵌式大脑的神经干细胞会向下分化成神经前体细胞,并进一步分化成许多构成大脑的特化神经细胞群。在这超千亿数量的细胞分裂过程中,突变随时有可能发生,这将催生出大量共用一套遗传密码的独特神经元。介于如此高的突变几率,关键基因中的隐性基因也有可能存在于一定数量的神经元载体,这些情况在整个大脑中(比如小脑),乃至小范围的脑区甚至离散的神经元群中都可能出现。图源:LUCY READING - IKKANDA

2015年,特拉维夫大学的神经科学家达夫娜・乔尔(Daphna Joel)及其团队在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上发表了一篇以镶嵌式大脑为主题的论文。该论文影响甚巨且颇具争议,乔尔本人和她的团队也就此加入了这场争论。乔尔通过磁共振成像分析了1400多个大脑的结构。结果发现,男性和女性的核心记忆器官海马体的结构相似程度很高,而我们原以为男女差异很大的那些结构,相似程度其实也很高。实际上,即便是在那些两性之间差异最大的区域,很多女性的结构也更像男性,同时也有很多男性的结构更像女性。这个结果令人震惊。该团队在报告中指出,每100个大脑中大概只有两三个处于完全极端状态,也即只有2%到3%的大脑里没有一处区域体现出另一种性别的特征。其余所有人的大脑都处于结合了男女特征的中间地带。乔尔发现,我们每个人的大脑都是由不同比例的“男性特征”和“女性特征”混合而成的独特镶嵌体,具体混合比例则因人而异。“人类大脑并非非男即女,”她写道。

2017年,纽约洛克菲勒大学的神经内分泌学家布鲁斯・麦克艾文(Bruce McEwen)和康奈尔医学院的神经科学家特雷沙・米尔纳(Teresa Milner)在期刊《神经科学研究》(Journal of Neuroscience Research)上发表了一篇文章,在其中写道:“我们正在进入一个能够理解并欣赏性别相关行为多样性和大脑功能多样性的新时代。”在这篇文章中,这两位科学家通过目前已经出现了的证据,总结了那些有关人类大脑的新观点。其中的一个关注焦点就是:名字颇为直白的“视前区性别二型神经元”,也就是SDN-POA。不过,他们想要表达的并不是这个区域展现了两性之间的不同。这个区域是大脑中两性异形体现较为明显(或者说两性平均差异较为清晰)的少数几个例子之一。至于其他的,“绝大多数性别差异都微小得多”。

图源:Pixabay

即便是那些我们在实验中用作替身的动物,它们身上的雌雄差异也体现得很不明显。雌雄大鼠(或小鼠)神经元结构方面的区别体现在它们对压力的反应不同。雌鼠对急性压力反应剧烈,但在调节自身以适应慢性压力时则显得不那么灵活。不过,在彻底性成熟之前的青春期中,老鼠的记忆中枢处理器海马体对压力的回应则没有体现任何性别差异。另外,相较没有承受压力的雌鼠来说,没有承受压力的雄鼠在这片区域内的神经结构“树突棘”更少。然而,当它们都承受压力时,雄鼠海马体内的树突棘数量就会增加,而雌鼠则减少。哪种结构表现形式是雄性模式,哪种又是雌性模式?只是树突棘多和少的问题吗?我们已经看到,不同状态下,雌雄鼠海马体内的树突棘相对多寡是变化的,很难说哪种性别更多。

当然了,这只是老鼠。就选择压力和文化适应来说,我们已经领先了这个物种一大段。毕竟,自和这些与我们生活在一起的生物在进化之路上分道扬镳起,我们已经独立进化了8000万年了。

人鼠差异较为明显的一大领域就是我们对性别的表达,这个独特的人类社会建构。考虑到现在社会已经越来越多地意识到性别的多样性,也就是同一个人的性别也会随着时间的推移而慢慢模糊甚至彻底变性,因此,潜藏在性别之下的系统――也就是我们的大脑――当然也会拥有一些不可分类的微妙性质。

也许,把我们称之为“大脑”的整个结构想象成一个自组织的有机体,一个在我们的头颅中由离散系统组合而成的集合,一个由一块块棉绒状灰粉色物质(小拼图)构成的大拼图,更能让我们理解其中的原理。这些子系统中的一部分形成了一块内部组成可变的镶嵌图样,也就是那个思索、感受、感知、热爱、憎恨、回应、阅读这篇文章的你。而其他的图样则更像我们的生殖器,其内部组成是相对稳定、比较容易预测的,能够发挥一般女性功能或一般男性功能,至于具体发挥哪种功能及程度如何则取决于塑造并管理它们的激素。

图源:Gfycat

暂无评论

本站部分内容来源于互联网,仅供交流学习之用,如有侵权,请联系我们,本站将尽快处理

Copyright(C)2017-2025天使文档 ALLRights Reserved 天使文档网 版权所有