《大宅门》片末,生前混事的白家三老太爷通过吃大烟膏子就酒此法就义,于八爷一声长呼:“三老太爷呀,流芳千古啊!”

大烟可害命,已是共识,那烟呢?

在抽烟被“污名”化之前,我国国民甚至普遍认为抽烟无害,或者无足轻重。

比如在更早之前,清太宗崇德四年(1639)颁布了禁烟(大烟)的红头文件:“不许栽种,不许吃卖丹白桂。”(满人称烟草为丹白桂)

结果不到两年,屡禁不止,清朝的官僚们监守自盗,清太宗也曾对他的大臣们说:“尔等诸臣在衙门禁止人用烟,至家又私用之,以此推之,凡事不可信矣。”在崇德六年(1641)不得已又出台了另一部红头文件:“前所定禁烟之令,其种者用者,屡行申饬,近见大臣犹然用之,以致小民效尤不止,故行开禁。凡欲用烟者,惟许人自种而用之,若出边货买者处死。”

意思是在抽大烟的路上,州官们放火,又不许人间点灯,索性一并放了,谁爱抽抽去。

这样放任民众抽大烟的原因还有一个,《〈红楼梦〉的满足习俗》中记载有一段:我国武功,首重习射,不习射之罪,非烟之可比也。用烟之禁,前因尔等私用,故不能治人。至于射艺,切不可荒废。

跟之前关于眼镜的一篇文章同理,满人重视骑射的程度远远高于科举,天大地大,尚武最大。

在当时统治阶级眼中,满人学习习射的优先级,还要高于禁烟。还有当时的文人雅士将吞云吐雾礼仪化,讲究优雅。在中国尝试过鸦片的美国作家项美丽说过一句话:“在当时的大家庭中,鸦片与纳妾同被视为风流而不下流的雅好。”

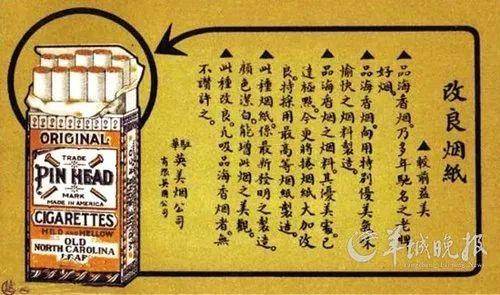

从美国人在光绪十五年(1889)带着“品海”牌香烟到上海试销,到1891年在天津兴办的“美商老晋隆洋行卷烟厂”成立开始,香烟加美女的广告套路就深得人心,以致于之后民国时期的香烟牌广告如潮水般泛滥成灾。所有人似乎都忽视了香烟的危害性,大肆鼓吹一种富足、优雅的生活状态离不开香烟。

在某篇文章里,后来的民族资本家们大力发展本土烟草业,甚至将之视为强国复兴的经济强心针,“这时的烟草业真可谓于国有利而无害,强我华族志气。”烟草无害论影响甚广,倘若你是有钱人,为中国的烟草行业贡献一份力量,曲线救国也不是不可以。

除了为国献身,抽烟的文化人标签也没断过。

徐志摩在1925年10月出任《晨报》编辑,1926年1月14日,他编完一篇美国大学教授利卡克的文章――《我所见之牛津大学》后,写下了《吸烟与文化》一文,徐志摩开门见山说:

牛津是世界上名声压倒人的一个学府。牛津的秘密是他的导师制,导师的秘密,按利卡克教授说,是“对准了他的徒弟抽烟”。真的在牛津或康桥地方要找一个不吸烟的学生是很费事的――先生更不用提。学会抽烟,学会沙发上古怪的做法,学会半吞半吐的谈话――大学教育就够格了。

利卡克想要办学堂,有一个兴工动土的优先级,即:我如果有钱,第一件事就是造一间吸烟室,再次是造图书馆,最后有钱没处花的时候,再造课堂。利卡克大概认为,牛津出走的那些政治家、学者、诗人、艺术家、科学家,都是被烟熏出来的。

当然,在上世纪20年代的时候,抽烟有害健康已然被下了公论,从可能存在的、香烟经销商们宣传的香烟(香艳)式美好生活到被“污名”化始末,为普罗大众灌输吸烟有害健康的公式,可谓难煞了一帮人。

如何为文化程度普遍不高的国人普及呢?唯有通俗易懂、人人能唱的歌曲小调。

1902年,沈心工在日本东京留学,他借鉴日本歌曲《手戏》曲调填词创作了他的处女作《男儿第一志气高》,歌词如下:

男儿第一志气高,年纪不妨小。

哥哥弟弟手相招,来做兵队操。

暂无评论

本站部分内容来源于互联网,仅供交流学习之用,如有侵权,请联系我们,本站将尽快处理

Copyright(C)2017-2025天使文档 ALLRights Reserved 天使文档网 版权所有